※何謂登革熱

登革熱俗稱『天狗熱』或『斷骨熱』是由登革熱病毒引起的急性傳染病,依病毒型態可分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等四種,它的傳播媒介是埃及斑蚊及白線斑蚊。臺灣地區每年的七月份至十月份為流行期,故在夏天雨季期國人更應該提高警覺。

※登革熱的症狀

1.發燒 (38度以上)

2.激烈頭痛,後眼窩痛,骨骼關節或肌肉痛

3.發燒三~四天,身上出現紅疹

4.發燒期間全身發癢

以上四項若有第1項並有2.3.4中任一項,就認為是疑似病例。

* 出血性登革熱疑似病例主要有發燒、頭痛、肌肉痛、嘔吐、全身倦怠、腸胃道及子宮出血、血尿和恢復期出疹等。

* 警示徵象:腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、嗜睡/躁動不安、出血(如牙齦出血、流鼻血、吐血、解黑便或血便等)、皮膚出現紫斑、休克…等

※登革熱的種類

◎典型登革熱(dengue fever)

小孩與老人罹患率相對低於成人,症狀雖然劇烈,但致死率幾乎是零。

◎出血性登革熱(dengue hemorrhagic fever)

若重複感染不同型之登革熱病毒,可能造成症狀嚴重之出血性登革熱

罹患率以未滿一歲(七到八個月)的嬰兒及二到八歲的小孩最高致命率高達

40到50%,但如經適當的醫療照顧,致死率<5%。

曾經感染登革熱病毒個案,對該型病毒終身免疫,若又感染不同型的登革熱病毒時,將可能發生出血性登革熱,造成血小板降低、出血時間及凝血時間延長。

※登革熱的傳染途徑

1. 登革病毒,只能存於人、猴及病媒蚊體內。

2. 登革熱之病媒蚊為埃及斑蚊和白線斑蚊。

3. 病毒必須藉由病媒蚊叮咬才能從人傳給人。

4. 潛伏期:約為3~8天(最長可達14天)。

5. 可傳染期:發病前1天至發病後約5天內,血液中有病毒活動,即病毒血症期。此時期病人若被病媒蚊叮咬,會將病毒傳染給其他人。

※登革熱之治療與預防

目前對此疾病並沒有一種有效疫苗可預防登革熱或特效藥可治療,只能症狀支持療法,因此,最佳的預防方法就是避免給蚊子叮咬。

假如曾經到過登革熱流行地區,之後有身體不適、發燒疑似症狀時,應儘早就醫。

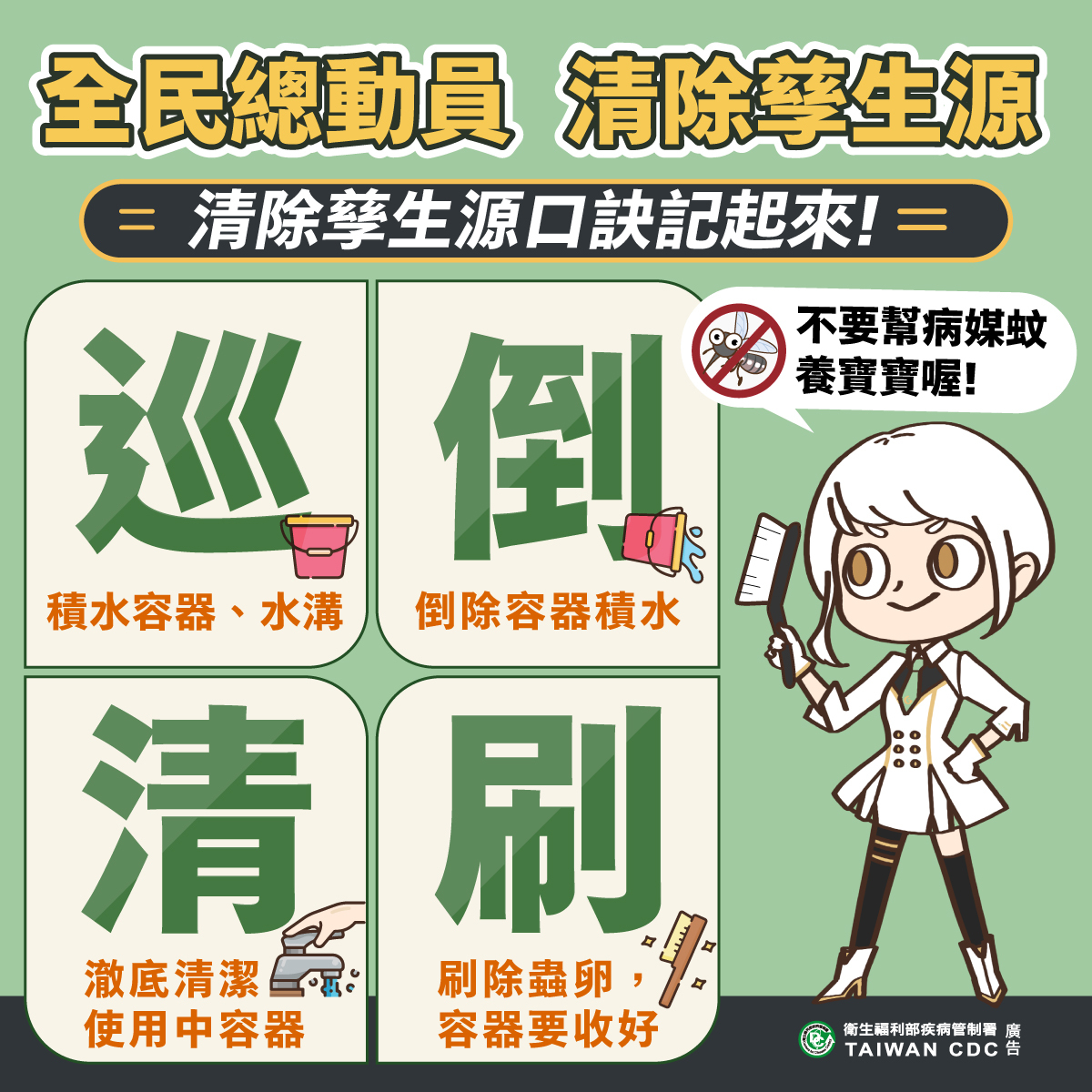

※如何防治登革熱?